【更新情報:工場・工房】新たに2つ、ものづくりの現場紹介を追加しました!(小泉製作所・漆器くにもと)

高岡に集積する、数多くのものづくり企業や工場・工房。当サイトの「工場・工房」ページでは、そのいくつかをピックアップしてご紹介しています。今回、新たに「株式会社 小泉製作所」「漆器くにもと」の2つを追加しました。

このページで紹介している工場・工房では、工場見学やショールーム見学、体験などを受け付けているところもあります(要事前連絡)。ぜひチェックしてみてください!

高岡に集積する、数多くのものづくり企業や工場・工房。当サイトの「工場・工房」ページでは、そのいくつかをピックアップしてご紹介しています。今回、新たに「株式会社 小泉製作所」「漆器くにもと」の2つを追加しました。

このページで紹介している工場・工房では、工場見学やショールーム見学、体験などを受け付けているところもあります(要事前連絡)。ぜひチェックしてみてください!

「活動する人」のページにて、竹中志光さんのインタビュー記事を公開しました。

竹中志光さんは、内装会社を営む傍ら、まちのために何かしたいという強い思いから、2017年9月に昆布締めと富山の地酒を味わうことができるお店「Craftan(クラフタン)」をオープンさせました。異分野への挑戦に至る経緯や、今後の展望などについてお伺いしました。

詳細は記事をご覧ください!

「活動する人」のページにて、能作の”顔”として日夜奔走する、能作千春さんのインタビュー記事を公開しました。

能作千春さんは、(株)能作の専務取締役として、人材育成、採用、広報、商品開発、店舗管理、新事業等々、社業全般を見渡しながら、多岐にわたる業務をこなしています。家業に関わるようになった経緯や、社屋移転に際して力を入れた産業観光、日々の仕事に込める思いなどについて、お話を伺いました。

詳細は記事をご覧ください!

※肩書は取材当時のものです

日本とフランスの両国が連携し、芸術の都フランス・パリを中心に“世界にまだ知られていない日本文化の魅力”を紹介する大規模な複合型文化芸術イベント、「ジャポニスム2018」※。

約8ヶ月に及ぶ期間中に開催された、日本のものづくりの原点や日本各地で受け継がれてきた匠の技と美を総合的に紹介する公式企画「伝統と先端と~日本の地方の底力~」(2/5~2/24)へ、高岡も出展。高岡銅器の展示販売に加え、企画イベントとして映像の上映が行われ、多くの人で賑わいました。

日本各地のイノベーティブな取り組みを行う伝統技術が展示された

展示販売では「おりん」が好評

現地時間の2/8(金)、9(土)には、釈迦三尊像再現プロジェクト映像「国宝仏の再現に挑む Ⅰ、Ⅱ」の放映と「高岡市の伝統工芸技術」をテーマとしたトークイベントを開催。

トークイベントでは高岡の職人も法被を着て登壇。左から梶原製作所・梶原氏、金田商店・金田氏

「皆で力を合わせて作ったことが伝わってきた」「素晴らしい映像だった、高岡の鋳物技術を見てみたい」という感想に加え、「今後、海外での展示予定はあるのか」「若い人が高岡の鋳物業界で働きたいと思うか」など、高岡市の伝統技術に対して高い関心がうかがえる質問が寄せられました。

フランスと高岡。いずれも、連綿と受け継がれた歴史や文化を持つ地です。互いへの理解を深めながら、これから生まれるあらたなつながりの手応えを感じる、貴重な機会となったのではないでしょうか。

※ジャポニスム2018:日仏友好160年にあたる2018年に向け2016年5月、安倍総理大臣とフランスのオランド大統領(当時)によって開催が決定した、日本文化の素晴らしさを世界へ発信する取り組み。「ジャポニスム2018:響きあう魂」というタイトルのもと、2018年7月~2019年2月までの約8ヶ月間、縄文から最新のメディアアート、アニメ、マンガを紹介する「展示」、歌舞伎から現代演劇や初音ミクまでを紹介する「舞台公演」、さらに「映画」、加えて、地方の魅力発信に資する日本食・酒、祭り、伝統工芸などの「生活文化」といった4カテゴリー、合わせて70以上の公式企画・特別企画を、フランスパリ、ナント市で実施。総動員数は300万人を超えた。

——————————————————————————————————————————————————————————

*前半の概要

3月16日から3月25日までの期間、能作本社内NOUSAKU CUBEでは、高岡の伝統産業に携わる事業者の方々が新しく開発したプロダクトやパネルなどを展示する「課題のデザイン展」を開催しています。

前半では、参加企業の1つ、小泉製作所さんにお話を伺いました。

高岡の伝統技術から生まれた、斬新な音響クラフト。【3/16〜3/25「課題のデザイン展」レポート#1】

https://bunkasouzou-takaoka.jp/blog/2019/03/18/kadaidesign_report1/

——————————————————————————————————————————————————————————

小泉製作所さんに続き、「螺鈿インターホンパネル」をデザインした、(株)ナガエの今岡正和さんを訪ねました。

(株)ナガエは「ダイカスト」という鋳造方法を得意とする金属加工メーカーで、美術工芸品から工業部品まで、幅広い製品を一貫生産しています。今岡さんは同社でデザイナーとして活躍。「課題のデザイン」の研究会への参加は、主催者である高岡市デザイン・工芸センターさんからお声がけいただいたのがきっかけでした。「今までデザインの仕事が好きで続けてきたけど、そういう培ったものを生かして、もっと他の方に喜んでいただく働きがしたい。組織の中で仕事をしているので、組織の中での納得できる落とし所を見つけたい」と、参加を決意したのだそうです。

研究会で掲げたテーマは、「地域と関わるデザインの仕事」。誰と組んで、何を作っていくかを見つける最初の半年間が一番大変だったといいます。そしてタッグを組んだのが、同じく研究会に参加していた青貝塗師(螺鈿職人)の武蔵川義則さん(武蔵川工房)でした。

「研究会のなかで、武蔵川さんから『金属に螺鈿の魅力をうつす』という課題を聞いていたので、改めてお話を伺いに工房に行きました。そこで、金属ということもあるけれど、いろんな新しい分野にチャレンジされたいのだな、という意図を感じて、美術工芸品ではなく建材というのもありだと思い、武蔵川さんと検討しながら進めてきました」。

研究会が始まって約半年後の2017年11月、最終的に決まった方向性が「インターホンパネル」でした。実は以前も武蔵川さんの螺鈿技術を活かした商品開発をしたこともあった今岡さんですが、そのときは木材をベースとした現代仏壇でした。インターホンパネルは同社ですでに商品がありますが、伝統工芸を取り入れたインターホンパネル、あるいは建材はこれまでまだ商品化されていません。

(左)以前に今岡さんがデザインした、螺鈿の装飾を施した現代仏壇。(右)武蔵川さんによる貝貼りの様子

それから研究会で、安次富さん(研究会の監修者)にもアドバイスをいただきながら、約3ヶ月後の2018年2月に試作用のデザインや点数を決定。そして翌月には、3つのプロトタイプ(試作品)が完成しました。

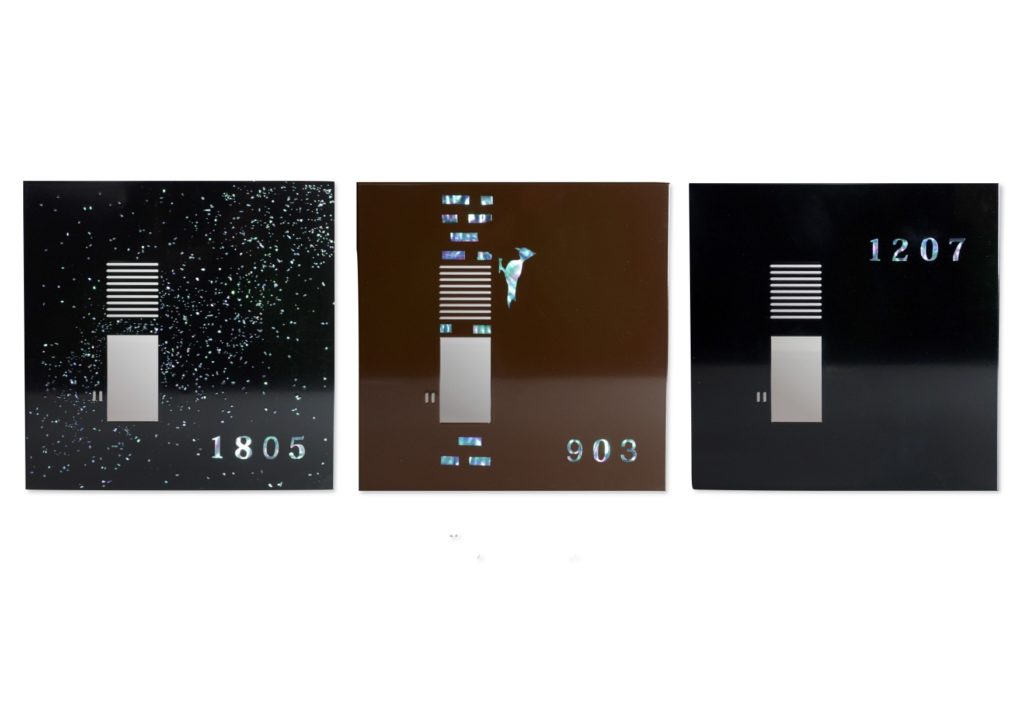

左から、全面に螺鈿を入れた「天の川」、約半分の面積に螺鈿を入れた「啄木鳥(きつつき)」、そして室番のみ螺鈿を入れたシンプルなもの

アートパネルのような雰囲気を出し、室番がゆったり入るサイズを考慮した正方形のパネルで、マンションの屋内廊下に面した各室の内玄関での設置を想定しています。エントランスの照明に映え、キラキラ自然な輝きを放ってくれそう。1つ1つ手作業での装飾なので、一品ごとに仕上がりが異なるだけでなく、たとえばマンションの地名に関するマークを入れるなど、装飾もカスタマイズが可能です。

試作品の出来栄えは社内でも評判がよく、実際に目にした人は大概、螺鈿の放つ光の美しさに感嘆の声を上げるそうです。「螺鈿は、写真で見るのと現物を見るのでは全然その魅力の伝わり方が違うと思うんです。見る角度によっても光りかたが違いますし。貝の装飾品って太古の昔からあるじゃないですか。太古からそうやって人間を魅了してきたものは、誰が見てもすごいんだな、と思います」(今岡さん)。

また、今岡さんは「これからは、ただ経済のためだけにものづくりをするのではなく、SDGs(持続可能な開発目標)のような考え方にも意識を寄せたものづくりをしていきたいですね」といいます。たとえば、近年は里山の放置竹林が日本各地で問題となり、竹材の有効利用が求められていますが、その竹を活用した商品をデザインし、最近リリースしたそうです。竹材の商品は今回の「課題のデザイン展」とは別ですが、今後も課題解決と市場がマッチした素敵な商品をデザインしてくださるのが楽しみですね。

室内で物干しポールを着脱するフック。先端は木材のように見えるが、実は竹材を組み合わせたもの

螺鈿インターホンパネルの実物は昨年10月からの試験販売では展示されていなかったので、3月16日からの「課題のデザイン展」が初めての一般公開となります。気になる商品化ですが、今はまさに品質試験を含め、どう流通に載せるかという課題に取り組んでいるところだそう。それでも、「研究会で求められていることの1つの答えを出すことができたのではないか」と今岡さんは安堵の表情を浮かべます。実物を見るからこそ伝わる美しい輝きを、ぜひ現地に見に行ってみてください!

「課題のデザイン展」では、他にも(株)竹中銅器・(株)桜井鋳造による「素材の発見を活かしたデザイン」という課題を解決した、鋳肌で食材をおろす「おろし板」、宮越工芸(株)による「塗装技術の新分野展開」という課題を解決した意匠塗装の展示パネルなど、約20点を展示しています。

期間は3月25日(月)まで。能作のカフェIMONO KITCHENに立ち寄りがてら、覗いてみてはいかがでしょうか。

—————————————————————————————————

「課題のデザイン展」

・日 時 平成31年3月16日(土)~25日(月)10:00~18:00

・会 場 ㈱能作 本社内 NOUSAKU CUBE(高岡市オフィスパーク)

・内 容

新クラフト産業・デザイン育成事業「課題のデザイン」平成29・30年度における開発品、パネルなどの展示。 一部商品は、㈱能作 本社ロビーにて販売。

・参加企業 12社(14名)

(株)秀正堂、宮越工芸(株)技術課、(株)小泉製作所、(株)駒井漆器製作所、(株)桜井鋳造、(株)竹中銅器デザイン室、(株)小泉製作所、(有)武蔵川工房、(株)ナガエ、(株)はんぶんこ、(株)大野屋、(株)砺波商店、sky visual works inc.

・監 修 安次富 隆[プロダクトデザイナー、多摩美術大学教授]

・主 催 高岡市デザイン・工芸センター

3月16日から3月25日までの期間、能作本社内NOUSAKU CUBEでは、高岡の伝統産業に携わる事業者の方々が新しく開発したプロダクトやパネルなどを展示する「課題のデザイン展」を開催しています。

すでに昨年10月から先行して、能作本社のロビーにて一部展示販売が行われてきましたが(下記参考記事参照)、今回の展示は「課題のデザイン」に携わって商品開発研究を進めてきた方々の成果を総括して展示するものとなります。

●参考記事:

伝統産業に携わる企業のコラボで新商品続々!19種55点を展示販売中(2018.11.09)

伝統産業に携わる企業のコラボで新商品続々!19種55点を展示販売中(2019年3月24日まで)

https://bunkasouzou-takaoka.jp/blog/2018/11/09/kadai_design/

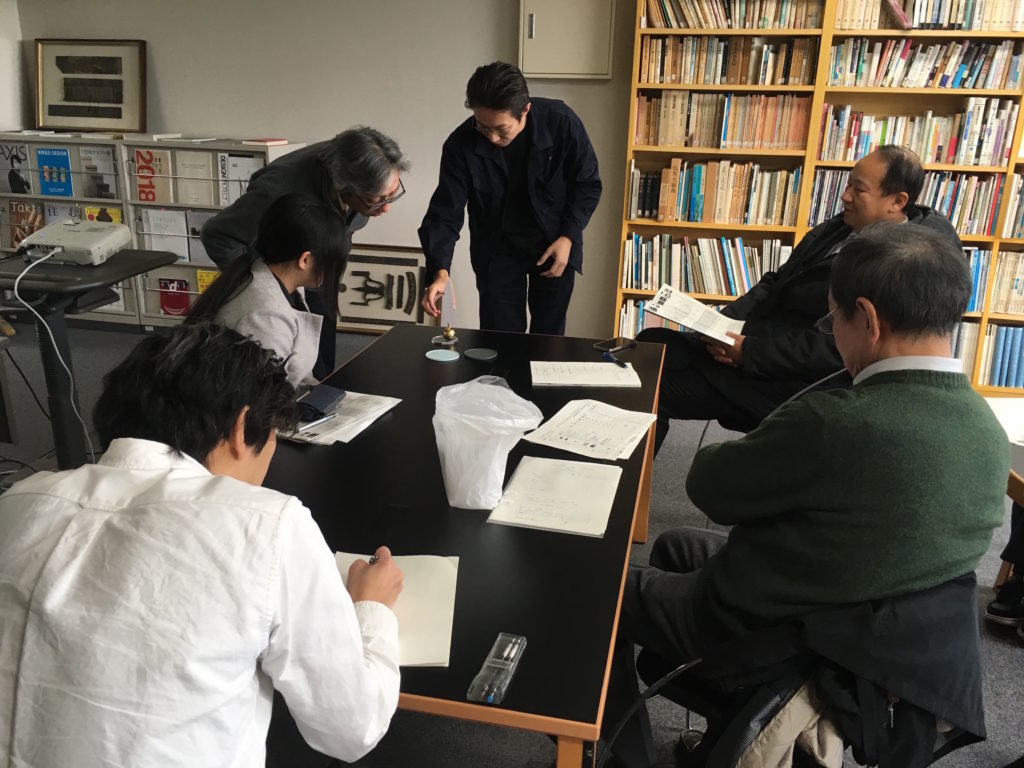

そもそもこの商品開発は高岡市デザイン・工芸センターの「新クラフト産業・デザイン育成事業」として行われてきたもの。平成29年度から定期的に研究会が開かれ、参加者の皆さんは監修者であるプロダクトデザイナー安次富隆(あしとみ・たかし)氏の指導も受けながら、新製品開発に取り組んできました。

ある日の研究会の様子。中央は小泉製作所の中島健太朗さんで、その向かって右が小泉俊博社長

新しく始まったNOUSAKU CUBEの展示では、12社・14名による成果品約20点が展示されますが、その開発の裏にどんなプロセスや思いがあったのか?が知りたくて、そのうち2社の担当者を訪ねてみました。

まず訪れたのは、小泉製作所さん。銅合金の鋳造および加工を行う企業で、特に音響クラフト製品の開発を得意とされています。

小泉製作所のショールーム。机の上にはユニークでおしゃれな音響クラフト製品が並ぶ

もともと明治22年創業時は主に美術工芸品の鋳造を手がけていた同社。以後も様々な工業製品や美術工芸品、銅器、仏具などを製造してきました。時代の変化に伴って仏具なども多様化するなかで、「仕事を待つだけの受け身の態勢ではなく、こちらから商品を提案していきたい」と、地元仏具問屋さんと新しい「おりん」づくりに取り組んだのが2004年のこと。そのなかで「りん[たまゆら]」が、見事翌年グッドデザイン賞を受賞し、以後音響クラフトの開発に力を入れるようになります。

>>りん[たまゆら]について

http://www.g-mark.org/award/describe/30878?locale=ja

「価格競争に巻き込まれるのではなく商品の付加価値を上げ、楽しいものを世の中に出していきたい」「商品開発力を高めることに注力したい」と小泉俊博社長は言います。「課題のデザイン」の研究会に参加したのも、そういった考えからでした。

さてそんななかで、「課題のデザイン展」に出展する商品の1つが、この「kanpai bell」。

すでに2017年6月から販売を開始していて、国際特許も取得している。オリジナルの刻印が可能で、2個1セットで税別15,000円

とあるフレンチレストランで、バカラのような高級グラスで乾杯するお客様を心配そうに見守るお店のスタッフを見て、「もっと乾杯を楽しめるグラスが作れないか?」と思ったタイミングと、デザイナーさんから「鳴るコップが作れないか?」と相談を受けたタイミングが重なり、開発に至ったとのこと。

高さ約8cm・容量約20mlの、真鍮製のグラス。グラスを合わせて「乾杯」すると、その場も清めてくれるような心地よい音が鳴り響きます。綺麗な音色を実現するため、真鍮にシリコンを入れ、より金属を硬くしているのだそう。今年4月には「ミラノデザインウィーク」にも出展するそうで、今後海外への販路も広がっていきそうです。

小泉製作所さんからはもう1つ。「課題のデザイン」監修者の安次富さんがデザインした「kicca」という益子焼のプロダクトを基に、音が鳴る機能性を付加したオブジェ。

天板の上に載せて叩くと、水琴窟のような独特の音が鳴る

元のデザインは陶器製だったものを精密鋳造で金属におきかえたという、菊の花をかたどった美しい形のそれは、そこに在るだけで特別な存在感を出してくれそうです。

「チャレンジすることで会社は育つと考えています。難しいことに敢えてチャレンジする、という精神でこのプロダクト開発に取り組んでいます」と語る小泉社長。機能性よりも形の美しさ、音の美しさを追求しているというこの製品ですが、まだ未発売で、課題のデザイン展ではプロトタイプを展示するとのこと。

「kanpai bell」と「kicca」。ぜひ課題のデザイン展で音色を試してみてください!

続いて、高岡漆器の伝統技術「青貝塗」のインターホンパネルを開発した(株)ナガエの今岡さんを訪ねました。こちらは後編【3/16〜3/25「課題のデザイン展」レポート#2】(下記リンク)でどうぞ!

太古の昔から人々を魅了した玉虫色の光を、インターホンパネルに。【3/16〜3/25「課題のデザイン展」レポート#2】

—————————————————————————————————

「課題のデザイン展」

・日 時 平成31年3月16日(土)~25日(月)10:00~18:00

・会 場 ㈱能作 本社内 NOUSAKU CUBE(高岡市オフィスパーク)

・内 容

新クラフト産業・デザイン育成事業「課題のデザイン」平成29・30年度における開発品、パネルなどの展示。 一部商品は、㈱能作 本社ロビーにて販売。

・参加企業 12社(14名)

(株)秀正堂、宮越工芸(株)技術課、(株)小泉製作所、(株)駒井漆器製作所、(株)桜井鋳造、(株)竹中銅器デザイン室、(株)小泉製作所、(有)武蔵川工房、(株)ナガエ、(株)はんぶんこ、(株)大野屋、(株)砺波商店、sky visual works inc.

・監 修 安次富 隆[プロダクトデザイナー、多摩美術大学教授]

・主 催 高岡市デザイン・工芸センター

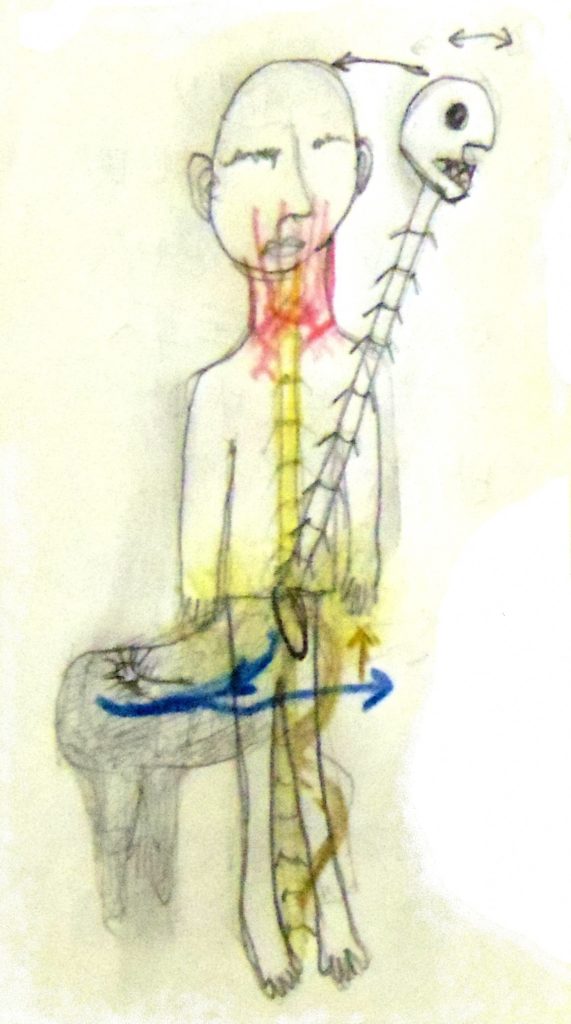

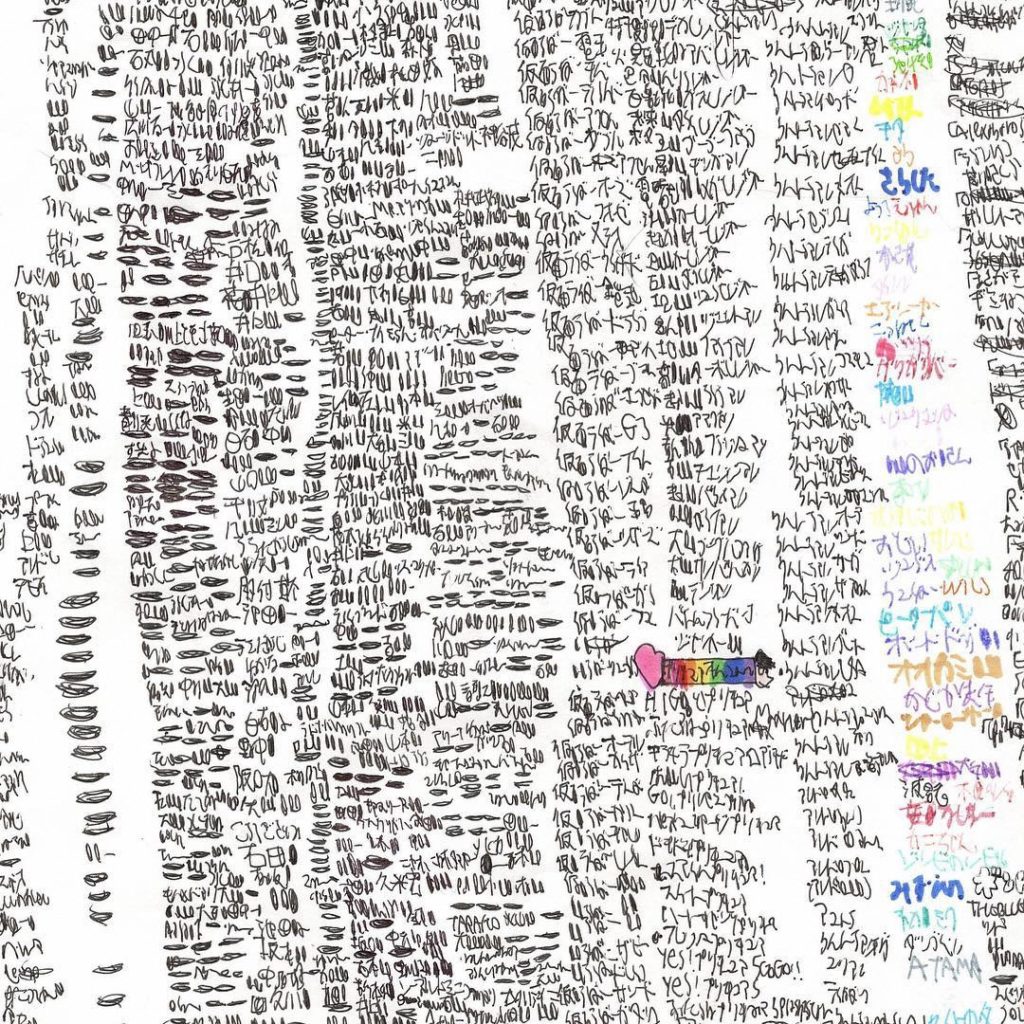

衝動のままに表現された、自由で独創的な作品の数々。障がいのある方々が生み出す、どこか不思議だったり、素敵だったり、カオスだったり・・・といった「アール・ブリュット(※)」の作品たちを展示する「気の実 生のまま アール・ブリュット◎高岡」が3月9日(土)から3月17日(日)まで開催されます。

↓↓↓作品の例↓↓↓

展示では、富山ほか、全国各地の18名の作品のほか、自薦・他薦等で持ち込み出品を事前に受け付けた方々の作品を高岡市美術館市民ギャラリーにて展示します。

4回目となる今年は、展覧会に併催して、ドキュメンタリー映画「地蔵とリビドー」も、展示会場向かいの高岡文化ホールにて、3月13日(水)に上映されます。障がいのあるアーティストたちのユニークな日常と唯一無二の表現の源や魅力について、対話やインタビューで探る映像作品です。

純粋な表現欲求とエネルギーにあふれた作品群に触れてみませんか?

【概要】

■気の実 生のまま アール・ブリュット◎高岡

・会期:2019年3月9日(土)〜3月17日(日) ※3月11日(月)休館

・時間:9:30〜17:00(入館は16:30まで)

・会場:高岡市美術館 地下1階 市民ギャラリー

・入場料:観覧無料

・主催:高岡市

・共催:NPO法人障害者アート支援工房ココペリ、東海・北陸ブロック障害者芸術文化活動広域支援センター

【関連プログラム】

□ドキュメンタリー映画「地蔵とリビドー」上映会およびトークショー

・日時:2019年3月13日(水)18:45〜

・会場:高岡文化ホール 小ホール

・チケット購入など問い合わせは「ばーと◎とやま」まで

beart.toyama☆gmail.com(☆を@に替えてください)

【問合先】

NPO法人障害者アート支援工房ココペリ npococopelli@gmail.com

◎NPO法人障害者アート支援工房ココペリhttps://npococopelli.jimdo.com/news-schedule/

◎「ばーと◎とやま」https://bearttoyam.jimdofree.com/

重要伝統的建造物群保存地区山町筋(小馬出町)に2017年オープンした、町民文化を発信する観光交流拠点「山町ヴァレー」。昨年度に引き続き、今年もひなまつりを祝うイベント、「ひなフェスin山町ヴァレー ーArs nova 音楽の祭典ー」が開催されます。

「neji neji music」によるミュージックバルーンショーや、「状況劇団パッチ」の美術と音楽を組み合わせた即興演奏、「石橋あつみ(Robin’s Egg Blue)」によるミュージカル楽曲など、5グループの音楽ライブに加え、甘酒やコーヒー、高岡産チューリップなどの販売、工作コーナーや楽器体験コーナーと、親子で楽しめる内容がもりだくさん。

春の訪れを感じる3月初旬の日曜日。風情漂う山町ヴァレーで、新しい形でひなまつりを祝ってみてはいかがでしょうか。

《音楽ライブのスケジュール》

12:20- neji neji music/楽しい音楽に乗せて作るミュージックバルーンショー

13:10- 高岡西部中学校吹奏楽部/最高の演奏をせんまいけ!1、2年生21名の演奏

13:50- 状況劇団パッチ/美術と歌のお遊戯会へようこそ

14:40- 高岡西高校合唱部/誰でも知っているなじみのある曲をのびやかな歌声で

15:10- 石橋あつみ(Robin’s Egg Blue)/子どもから大人まで楽しめるミュージカル楽曲

※時間は予定であり、変更になる可能性があります。

※3月9日、10日の両日、山町筋では「山町筋のひなまつり」が開催されています。あわせてお楽しみください。

「ひなフェスin山町ヴァレー ーArs nova 音楽の祭典ー」

・日時:2019年3月10日(日)12:00ー16:00

・場所:山町ヴァレー(高岡市小馬出町6)

・アクセス:高岡駅から徒歩15分 または 万葉線「片原町」電停から徒歩5分

※お車でお越しの方は高岡市営駐車場(御旅屋駐車場)をご利用ください。ただし、駐車台数に限りがあります。

・問い合わせ先:高岡市市長政策部文化創造課

TEL:0766-20-1255 / FAX:0766-30-7299 /

Email: bunsou@city.takaoka.lg.jp

日本初のプロの室内オーケストラとして設立し、30周年を迎えた「オーケストラ・アンサンブル金沢」と、地元高岡工芸高等学校・高岡高等学校の吹奏楽部が共演する演奏会が、3月21日(木・祝)に高岡で開催されます。

指揮を務めるのは、国内外のオーケストラで活躍しテレビ・ラジオ等にも多く出演する藤岡幸夫氏です。第1部では、オーケストラの演奏のみでべートーヴェンの「エグモント」序曲・交響曲第5番「運命」を演奏。続く第2部で、地元高校生との共演により、ジブリやワーグナーなどの有名楽曲を演奏します。

オーケストラと吹奏楽では、それぞれ使われる楽器にも違いがあります。これらが一緒になって作り出す、一層華やかなサウンドに包まれてみませんか?

*プログラム詳細 http://www.takaoka-bunka.com/events/event/orchestra/

>>チラシはこちら(http://www.takaoka-bunka.com/wp_tcf18/wp-content/uploads/2018/04/20181226130532-0001.jpg)

【概要】

■TAKAOKA冬の音楽祭「オーケストラ×吹奏楽の祭典」

・日時:2019年3月21日(木・祝)14:00開演(13:30開場)

・会場:富山県高岡文化ホール 大ホール

・出演:藤岡幸夫(指揮)/オーケストラ・アンサンブル金沢(管弦楽)/

富山県立高岡工芸高等学校吹奏楽部、富山県立高岡高等学校吹奏楽部

(吹奏楽共演)

・入場料:全席自由/一般3000円・学生1000円 ※一般のみ当日500円高

・プレイガイド:(公財)高岡市民文化振興事業団事業課(電話予約できます

0766-20-1560)、 高岡市生涯学習センター、Uホール、高岡

大和、アーツナビ(富山県高岡文化ホール、富山県民会館、 富

山県教育文化会館、新川文化ホール)、アスネットカウンター、

石川県立音楽堂チケットボックス

【関連プログラム】

□指揮者・藤岡幸夫による地元吹奏楽クリニック(一般公開)

・日時:2019年3月11日(月)13:00〜17:00

・会場:高岡市生涯学習センター ホール(ウィング・ウィング4階)

※見学無料/事前申込要

【問合先】

(公財)高岡市民文化振興事業団事業課(高岡市生涯学習センター3階)

0766-20-1560

2019年1月25日(金)~3月29日(金)の期間、北陸銀行高岡駅前出張所内「Hokugin Art Gallery」にて、高岡在住の金工作家・澤田健勝さんの作品展が開催されています。

「工芸と共にある高岡の暮らし」をテーマに高岡や富山県内の若手工芸作家さんたちの作品展示をシリーズで展開するHokugin Art Gallery。

Vol.6は、高岡出身の鉄作家・澤田健勝さんの作品が展示されています。2003年より高岡市で工房を立ち上げ、装飾金物から日用品など、幅広い領域で鉄の魅力を伝える作品づくりを行っている澤田さん。今回は、花器やうつわなどの作品を中心に、日々の暮らしを個性的に彩る数々を展示します。「鉄も人と同じように一生がある存在。鉄の一生をどう形にして生かすか」を模索し生み出された作品の数々。足をとめてごらんになってはいかがでしょうか。

※作品は予約販売可能です。

※Hokugin Art Gallery:高岡駅前「sorae高岡(ソラエたかおか)」にあるギャラリースペース。2017年10月31日より、”工芸と共にある高岡の暮らし”をテーマに、高岡や富山県内の若手工芸作家の作品展示をシリーズで展開。Vol.1は高岡在住の 金工作家・尾崎迅、Vol.2はガラス作家・梶原朋子、Vol.3は漆芸作家・畦地拓海、 Vol.4は陶芸作家・梅田かん子の作品を紹介。Vol.5は「高岡のしつらえ:おもてなしの工芸展」として高岡の旧家の工芸品を展示

Hokugin Art Gallery「高岡のしつらえ:おもてなしの工芸展」

◆会期: 2019年1月25日(金)~3月29日(金)

◆場所:北陸銀行 高岡駅前出張所 内 (高岡市下関町185-11 sorae高岡1F)

◆営業時間:平日 9:00~15:00※夜間(21:00まで)および休業も店舗外から鑑賞できます。

◆TEL:0766-23-0007