芸術文化を身近に!高岡のまちなかの施設やパブリックスペースでパフォーマンスしませんか?音楽、ダンス、伝統芸能など、ジャンルを問わず出演者を大募集!

現在高岡では、ウイング・ウイング高岡、Curun高岡、御旅屋セリオ、山町ヴァレーなど、高岡のまちなかの施設やパブリックスペースで、音楽やアート、ダンス、伝統芸能、手品など、ジャンルを問わずパフォーマンスしてくださる方を年間通じて募集しています(最終締切 11月末日)。

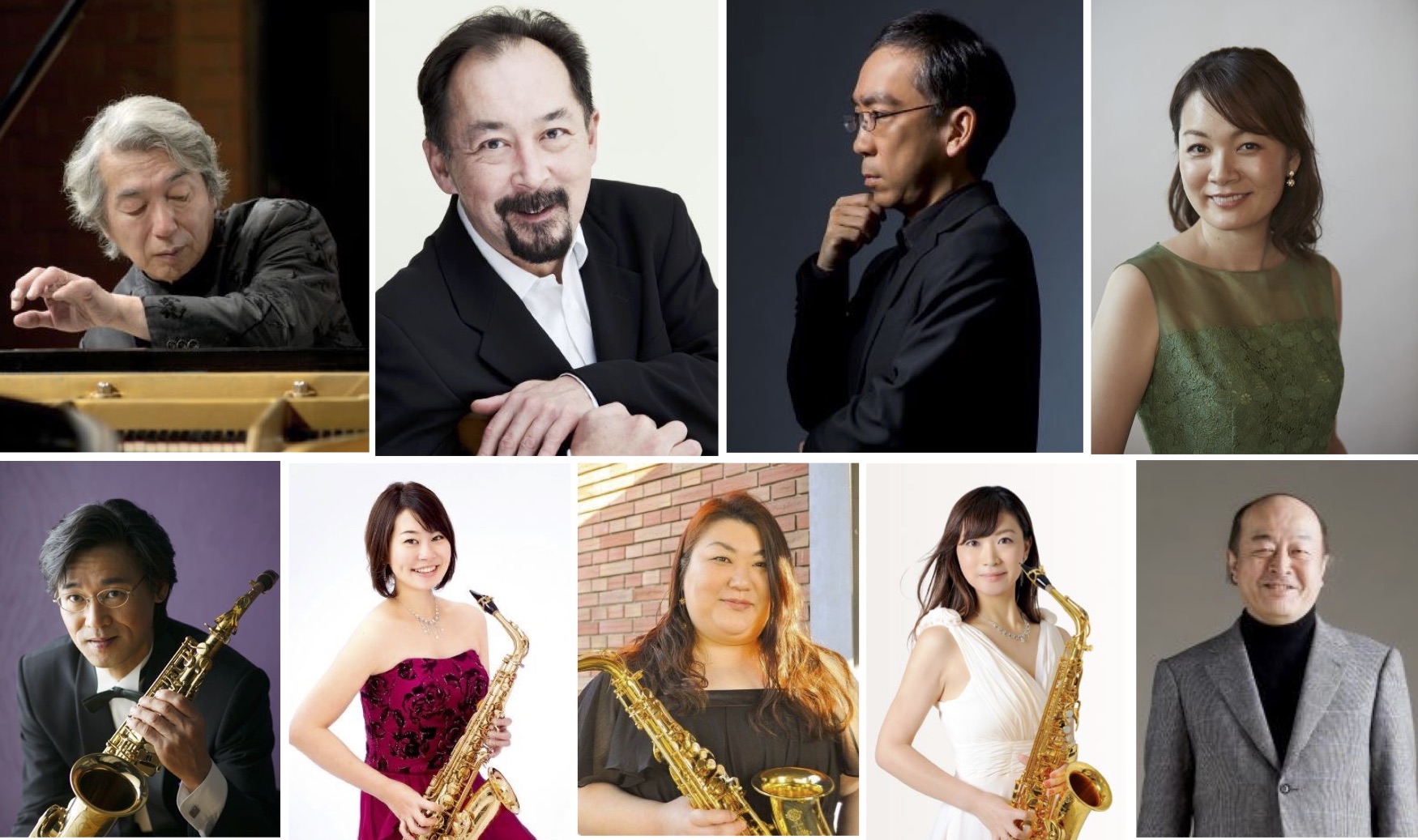

これは、ユニークベニューTAKAOKA「オンまちなかステージ」と題した芸術文化イベントで、出演者はプロ・アマチュアを問いません。県内で発表会や演奏会を行うなど、3年以上の活動実績がある、あるいはそれに準じる個人や団体を募集対象としています。

なお、出演経費として1公演につき1万円支給します。出演時間は1時間程度で、出演希望日につき募集期間が異なりますのでご注意ください。

その他詳細や応募方法等は、リンクあるいはチラシをご覧ください。関心ある方のご応募をお待ちしています!

◎ユニークベニューTAKAOKAオンまちなかステージ 出演・企画募集!

http://www.takaoka-bunka.com/events/event/unique/

◎チラシはこちら

◎問い合わせ先

高岡市民文化振興事業団事業課 TEL 0766-20-1560

※ユニークベニューとは・・・・歴史的建造物や文化施設など、屋内外の公的スペースでコンサートやイベントを行うことで、参加者に特別感や地域の魅力を体験してもらう会場のことです。

※実施主体・・・・高岡市・末広開発㈱・㈱高岡ステーションビル・オタヤ開発㈱・(公財)高岡市民文化振興事業団