分け隔てなくリスペクトで繋がる、

多彩で豊かな社会を、

アートの世界から。

分け隔てなくリスペクトで繋がる、

多彩で豊かな社会を、

アートの世界から。

(上)2020年3月12日(木)〜15日(日)に高岡市美術館市民ギャラリーで行われたアール・ブリュットの展覧会「mochicon(もちこん)展」にて。

(下)ココペリのアトリエ内風景。

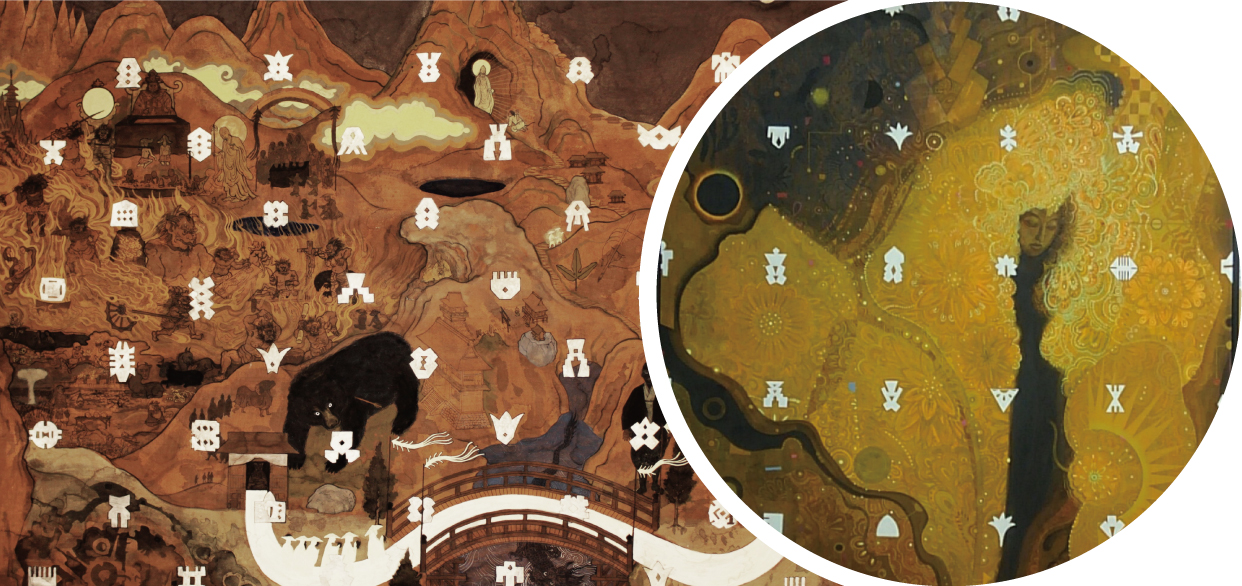

米田さんの作品。これら2点はいずれも、魂やあの世、現世、様々なモノや世界が折り重なって存在している景色を描く。左は立山曼茶羅を基調とした『太刀山異界図』、右は『鎮魂図法』。

「ここにある作品を創ったのは、自分の内側にあるものを何とか外に出したいということだけでやっている人、ライフワークというよりも好きなことをひたすら表現し続けている人。そういう人が多いですね。自分で展示したり発表したりしないので、周りの人が発見するしかないんです」。

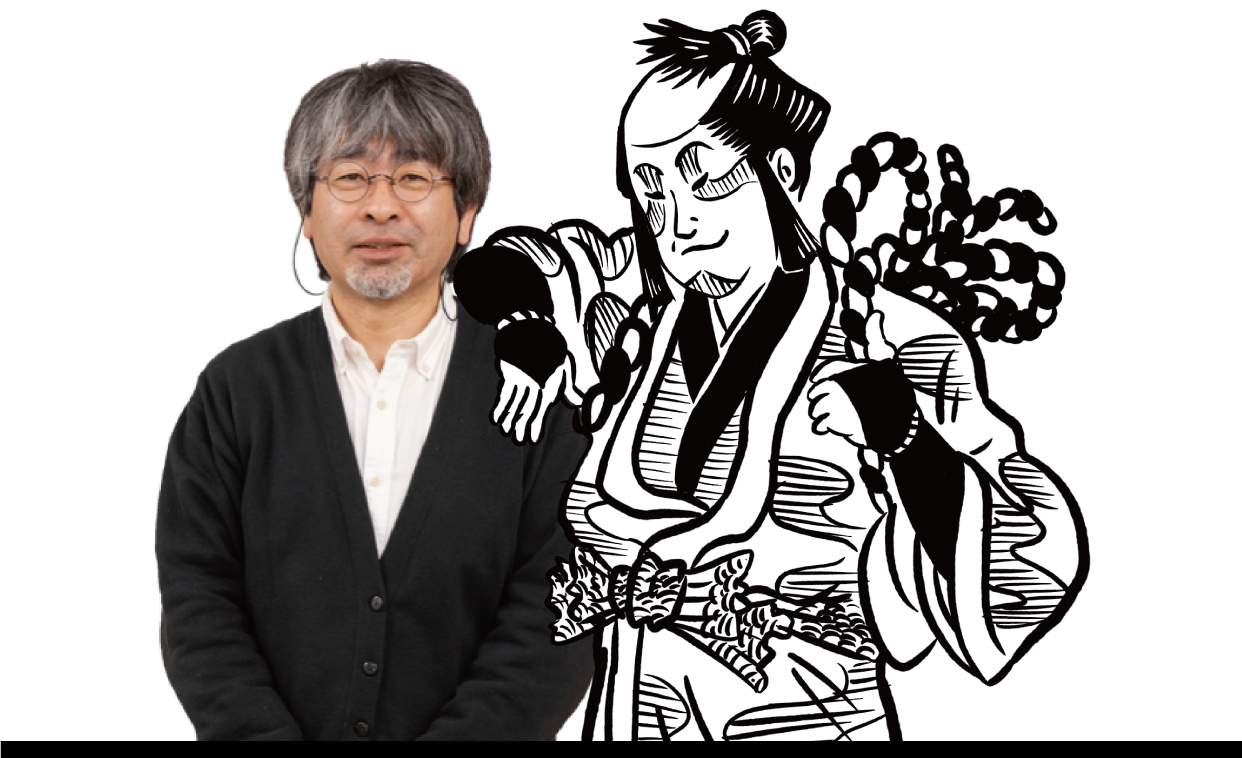

高岡市内外から持ちこまれた、障がいのある方々の作品を前に、NPO法人 障害者アート支援工房COCOPELLI(ココペリ)代表の米田昌功さんはこのように説明します。

ココペリでは、障がいをもつ会員の方が、思う存分自分の表現ができる場を提供するとともに、「富山県障害者芸術活動支援センター ばーと◎とやま」として、障がいのある方の作品を含めた「アール・ブリュット」と呼ばれる作品を発掘したり、応援したり、広く人々に紹介したりする活動をしています。

■現代アートは「アール・ブリュット」を無視できない

そもそも「アール・ブリュット」とは、何でしょうか。「生(き)の芸術」「生(き)の表現」を意味するフランス語で、前衛芸術家として知られるジャン・デュビュッフェが1947年に提唱した概念です。通常の美術概念の枠の外で作り出され、無意識の世界から自発的に発生してくるとみられるような表現、作品のことを指しています。「アール・ブリュット=障がい者アート」ということではなく、子ども、素人芸術家たちによって生み出されるような上記の表現、作品も「アール・ブリュット」とされています。

「美術的な指導を受けていない上で、本人の表現衝動と尋常じゃないこだわりで1つのものが出来上がっていけば、それはアール・ブリュットなのではという議論もあります。まだまだ、その定義は美術界で議論途中なんですよ」。

日本でこの言葉が広まり出したのは、2000年代前後からのこと。その背景には、福祉的な文脈だけでなく現代アートの世界での評価が高まってきたからという理由がありました。

「ひと昔前までは、障がい者の方がバックボーンをそのまま表して努力して描いた絵が評価される、ということはありました。また、アール・ブリュットの世界にあるものを現代アーティストが参考にして表現する、ということはありましたが、アール・ブリュットの作品自体を評価するというところまでは行っていなかったんです」。

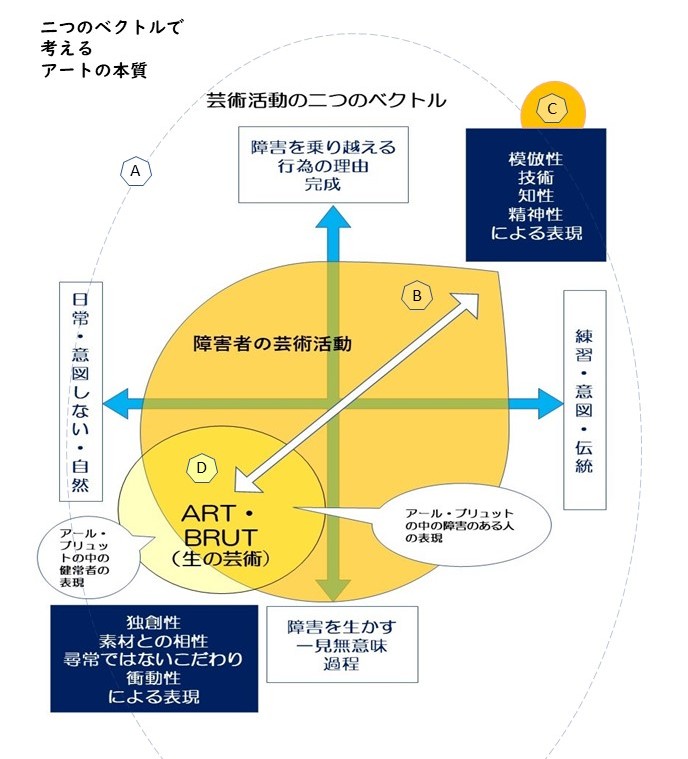

↑米田さんが示してくださった、アール・ブリュットを理解するための構図。

この構図にあるように、アール・ブリュットとは、技術面や精神面で「より高みを目指していく」ところとは真逆の位置にあります。これまでの美術の世界では、高みを目指していくのが基本的なモデルでした。アール・ブリュットが評価されるようになったのは、現代アートもそのモデルで高みを目指し、行き着くところまで行き着いた結果、取り残されていた部分に目を向けざるをえなくなったから、という流れがあるようです。

「本来アートには境界はなく、全方位的に広がっていくものです。テクニックを使わなくても人を感動させる作品がある、というのが、ようやく認められるようになり、全方位的に美術が広がりつつあります」。

■根っこを掘り下げて出会った立山曼茶羅の世界

米田さんには、美術家として活動するなかでもう1つの太い軸があります。それが「立山曼茶羅」。立山曼茶羅とは、富山県に古くからあった霊峰・立山信仰の世界観を絵に表したもので、現在50点ほど発見されています。

もともと、自分の表現を行う上で、神話・精霊など目に見えない世界も含めた根源的なものに意識を向けていた米田さんでしたが、立山曼茶羅に注目したきっかけは知り合いの画廊の方に言われたこんな言葉でした。

「作品というのは、その作家が日常を生きていく結果。そこに至る過程のなかに品位や熱意がなければ、結果はよくならない」。

「自分のルーツがしっかりしていない人は、何をやっても上っ面にしかならない。神話をテーマにして描いているのならば、自分の足元にあるものを掘り下げてはどうか」。

それを受けて調べ出した立山信仰や立山曼茶羅の世界観は、「調べれば調べるほど日本的で独特」だったといいます。西洋絵画が1枚の絵のなかに、テーマを絞って描いているのに対し、立山曼茶羅は驚くほどに多層的・多重的だったのだとか。

「目に見えるもの、見えないもの、過去・現在・未来、伝説のもの、実際の当時の風俗(祭りや街など)、地獄など、全く次元の違うものを同じ扱いで描いているんですよね。本来の曼茶羅は、お経の世界の表現なので、整理された宇宙観をシンメトリーに描いていて、案外描き方は制度化されています。立山曼茶羅はそうではない。様々な宗教観や自然観がごちゃまぜになりながらも、調和しているような世界ですし、描き方に決まりがないんです。インドで生まれた仏教美術が、東の果てであらわれた最後の形、それが立山曼茶羅といってもいいでしょう」。

「この世界観、描き方こそが、自分のやりたかったことだ」。そう感じ、インスピレーションを受けて描いた作品は富山の公募展で大賞を獲り、審査員の1人を務めていた横尾忠則氏からも高い評価を受けたそうです。

■内側にある衝動をそのままぶつける表現に感化され

その後も米田さんは、どのように作家活動を続けながら生業を作っていくか悩んでいました。縁あって高校の美術の講師を務めていましたが、「教科書通り」の美術を教えていくのは自分に合わないと感じていたのです。そんなある日、美術館巡りに訪れた東京で出会った作家の表現に、米田さんは衝撃を受けました。

「ひょんな偶然で出会った方で、絵の好みがそっくり同じだったんです。大学時代に私が影響を受けた日本画家ともご縁のあった作家さんなんですが、手に麻痺があり、そんなに自由に動くわけじゃないのに、絵にすごく力を感じました。原始美術や壁画にも通じるような独創性があり、あからさまに自分のなかのネガティブも含めて絵に取り込んでいく作風が、とても新鮮で。障がいというものは絵の評価に左右しないのだ、ということを改めて実感しました」。

その出会いが、米田さんを向こう25年間、支援学校の教員として生きる道へと導くことになりました。

「たとえば手のない人に絵を教えるには、自分が持っていた『絵は手で描くもの』という既成概念をまず消さないといけない。表現というものは表現したい人がいて成り立つ、というのを証明しないといけない、という課題をもらいましたし、こっちの独創性、力量が試されるのがすごく面白くもありました。この世界の美術なら、自分の作家活動ともリンクするし、お互いに良い影響を与え合えるとも思ったんです」。

■アール・ブリュットの意義は関係性の構築にある

アール・ブリュットに私たちが触れるその意味。それは、見る人にただ作品の鮮やかさ、面白さを楽しんでもらったり、感性に刺激を与えたりというだけはありません。

たとえば、精神病院に入院しているある男性は、自分の痛みや苦しみを独自の表現で絵に表し、10年間欠かさず毎日異なる絵を描き綴っていました。米田さんが紹介を通じてその絵を見たところ、大変感銘を受け、4つの展覧会を開くことになりました。そのうちの展示の1つがフランス人キュレーターの目にも止まり、米田さんがその絵に出会ってわずか1年足らずで、フランスでも展示されることになったのです。

「ご本人はただ、自分に起きていることを絵にすることで、心を落ち着けようと必死に描いていただけなんです。でもそこには、神話的な表現やシュールレアリスムのような表現、未来派のような表現など、美術史をなぞるような、あらゆる表現が展開されていました。作者の方にとって毎日は日程に沿った静かな時間の繰り返しでしたし、看護師さんたちも特にその絵を気に留めていませんでした。ところが絵が評価され、たくさんの方が病院を訪れて、作品が展示されるようになったことで、ご本人も変わってきたし、看護師さんたちも、もっと患者さんたちが大事にしていることに関心を向けよう、と意識が変わってきたんです」。

その方が一心に表現していることを、アートとして評価することで、周りの見方が変わる。看護師と患者、利用者と職員という関係性が、リスペクトでつながる関係性に変わっていく。アートを媒介にした同様の変化が、福祉の現場では今、たくさん起こっているのだそうです。

「周りの人が良さに気づかず、ゴミとして捨てられるもののなかに、実は一番オリジナリティのあるものがあったりします。誰かがそれに魅力を感じ、その人の表現の痕跡を作品として提案することで、周辺の人も、作品の創り手自身も、これが実は大事なんだということがわかる。もしゴミとして放っておいたら、『この人は人生に必要のないことをしていた』で終わってしまうけど、作品として掘り起こすことで、周りの人の創り手への見方や、表現の自由、多様性への理解が深まりますし、何より創り手を認めたことになります。それによって関係性も変わっていく。関係性の変化を起こす、人の考えを転換していくということが、私たちの活動で一番大事なことであり、この過程そのものがアートだと思っています」。

高齢社会に向かう現代において、高齢者が増えるということは、ハンディを持つ人が増えるということでもあります。そういうなかで、みんながハンディの有無などに関わらず、アートや文化活動を通じて対等な立場でつながれる——そういった社会が本当の豊かな社会ではないかと、米田さんはいいます。

「今にして思えば、立山曼茶羅は共生社会の縮図だと思うんです。地獄さえも、その存在理由を認めて内包している。今の時代にすごく必要な絵なのかもしれない、とも思っています」。

実際の社会に置き換えれば、なんらかのハンディを持つ人、言語や肌の色が違う人、LGBTなども含めて、多種多様ないろんな人が認め合っている状態。それだけでなく、多様な人が自分の個性を生かして、生みだしたり作り出したりしたものをお互いに与え合う。それが一番わかりやすいのがアートの世界であり、可能にするのがアートの力なのだと米田さんは話します。

「今まであったそれぞれの境界線、壁を溶かす力、崩す力を一番持っているのが、アートです。これからの世界では、アートがいろんな場所に入り込んで行って役割を果たすと考えています。それが一番早く始まったのが、福祉の世界なんですよね」。

■高岡から広がる、今後の可能性

米田さんは、NPOの次の取り組みとして、多様な人がごちゃまぜになって楽しめるワークショップをやってみたいと考えています。使命感や気負いもなく、ごく普通にみんなで楽しみながら、1つのものを作り出していく場のイメージです。

「実は高岡って、アール・ブリュットの活動にすごく意識が高い場所なんですよ。みんなが文化創造できるまちにしよう、という『文化創造都市』というビジョンがあるのも理由の1つですが、他の先進地とも大きな共通点があるんです」。

滋賀県の近江八幡市を筆頭に、アール・ブリュットが盛んな地域は全国にいくつかありますが、その多くは古いまちなみや伝統工芸が残っているまちなのだそう。伝統を続けていくために、常に時代に合わせた変化と生き残りを考えているから、新しいものに対して敏感だったり、門戸が広かったり、というところで共通の意識が生まれているようです。なかには、デザイナー、病院、教育といった異なる立場の人々が1つに混じり合って事業を進めている事例もあるのだそう。今後高岡でも、アール・ブリュットを軸とした工芸との連携や観光との連携、他の文化的活動との連携など、様々な展開が期待できそうです。

「特に高岡は工芸関係の方が多いので、そういう方ともっと接点を持ってみたいですね。高岡のいろんなところで、いろんな人が動いてつながり合えば、たぶんもっと面白いことができるようになるんじゃないかな」。

※肩書は取材当時のものです

NPO法人 障害者アート支援工房COCOPELLI(ココペリ)

住所:富山県高岡市伏木古府元町2-5

E-mail: npococopelli★gmail.com(★を@に替えてください)